機嫌[きげん]の意味とは?【くらしの仏教語豆事典】

機嫌[きげん]…そしり嫌われない戒律があった

「ごきげんよう」「機嫌をとる」「機嫌をなおす」「ご機嫌うかがい」とか

「彼女はご機嫌ななめ」などと、機嫌は気分のよしあしをいう日常語として、

一般によく使われています。

機嫌は「譏嫌」と書き、仏教語でした。

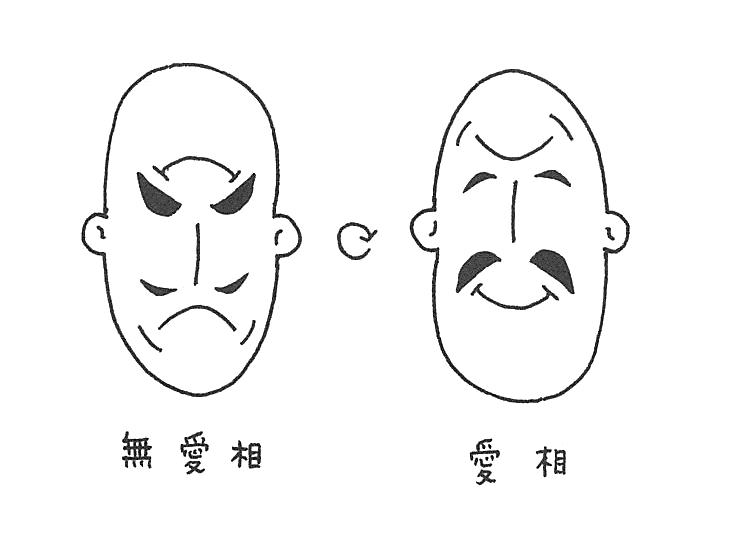

譏嫌とは、譏は「そしる」、嫌は「きらう」という意味ですから、

他人をそしりきらうこと、世の人たちが嫌悪することをいいました。

仏教の戒律(かいりつ)の中に、譏嫌戒という戒(いまし)めがあります。

たとえば「酒を飲むな」「五辛(ごしん)を食うな」など、行為それ自体は罪悪ではないが、

世の人たちからそしり嫌われないために制定されたそうです。

人が不愉快に思うことはしない、という戒律でしょう。

「譏嫌を護(と)る」という語句も仏典にあります。

他人のそしり嫌うことをしないという意味で、

現在用いられている「機嫌をとる」と同じだということです。

仏教語が一般に使われ、気分とか心持ちの意味に変化していきました。

Author

他力本願ネット

人生100年時代の仏教ウェブメディア

「他力本願ネット」は浄土真宗本願寺派(西本願寺)が運営するウェブメティアです。 私たちの生活の悩みや関心と仏教の知恵の接点となり、豊かな生き方のヒントが見つかる場所を目指しています。

掲載日: 2013.03.20